卒業・修了生の進路

大学院・他大進学

東京大学大学院(3名)、電気通信大学大学院、武蔵野美術大学など

就職先

日立(2名)、ソニー、NEC、NTTデータ、NHK、セガ(3名)、ドワンゴ(3名)、大日本印刷(2名)、KADOKAWA、日立ソフトSD、富士通エフ・アイ・ピー 、ソースネクスト、ジャパンシステム、株式会社データサービス、TISシステムサービス、KONAMI、エポック社、エキサイト、サムライピクチャーズ、ビー・プライム、交通出版社、三美印刷株式会社、アークシステムワークス、株式会社オカムラ、三協フロンテア、1-UPスタジオ、バンダイナムコエンターテインメント、HBA、キャノンマーケティングジャパン、カプコン、IMAGICA、マーベラス、ビズリーチ、農中情報システム株式会社、シスコシステムズ合同会社、フォトロン、ヴィスコ・テクノロジーズ、凸版印刷、NTTデータ先端技術など

目黒会賞

1類:高原竜也さん(2022年度)、山下公平さん(2024年度)、総合情報学科:松浦悠さん(2016年度)、人間コミュニケーション学専攻:佐手一裕さん(2005年度)、加須屋恭子さん(2009年度):、人間コミュニケーション学科:齋藤彰浩さん(2005年度)、出田修さん(2007年度)、芝崎郁さん(2008年度)、小西遼さん(2011年度)

学生表彰

山下公平さん(2024年度), 加須屋恭子さん(2009年度),田辺誠さん(2004年度)

卒業・修士論文研究タイトル一覧

2023年度

修士論文

| 作田遼太郎 | STEAM教育に向けたメディアアートワークショップのデザインに関する研究 |

| 伊藤綾音 | 偏光セロハンによるモザイクアートの制作ツールの開発と制作実践 |

卒業論文

| 原田海夢 | LLMを用いた個性的なAIキャラクター『こはね』のデザインに関する研究 |

| 比嘉義貴 | パフォーマンスアートにおける映像と音楽による演出への脈拍センサの利用と考察 |

| 深津哲也 | 慣性センサを搭載した道具によるジャグリングの演出に関する研究 |

2022年度

修士論文

| 岡崎仁志 | スマートフォン内蔵のモーションセンサーによる機械学習を用いたインタラクティブCGに関する研究 |

卒業論文

| KIM JAEHYEN | VRカメラの可能性:デザインとアプリケーションについて |

| 伊佐木拓也 | 「ペンラボット」ペンライトのリアルな動きを生成するライブアバターシステム |

| 高原竜也 | 表情認識により3Dキャラクターに演出を加えるアプリケーション「Comical Effector」の制作(目黒会賞受賞) |

| 山本雄也 | メディアアートの評価手法に関する研究 |

2021年度

博士課程

| Negar Kaghazchi | 博士論文:Artist-Audience Interaction on Digital Paintings with Eye-Guidance Derived from Perceived Visual Elements Affordance,2022年度前学期修了 |

修士論文

| 猪原拓実 | Gravity Space: VRHMDで体験する惑星と重力をテーマにしたインタラクティブ・アート |

| 木村真琴 | 人と犬が楽しむドッグランの演出システムの開発 |

| 千田竜也 | VR視聴とストリーミング視聴でオンラインライブを共創するシステムの提案 |

卒業論文

| 伊藤綾音 | 偏光セロハンによるモザイクアートの研究 |

| 岡田夏彦 | 吃音症状を利用して音読を楽しむアプリケーション「coco-Cosmic」 |

| 林千覚 | 「Fopple」 霧を用いたインタラクションを生かしたVRコンテンツの開発 |

2020年度

修士論文

| 浅間裕貴 | 3次元弾幕シューティングゲームのアルゴリズムとデザインに関する研究 |

| 小林悠人 | 3次元モーションデータによるサウンド生成法 |

| 横山大希 | 顔の感情をリアルタイムに強調するCGエフェクト自動生成アプリケーションの開発 |

卒業論文

| 岡崎仁志 | モーションセンサーを用いたキネティックタイポグラフィーの生成 |

| 作田遼太郎 | 人の印象を3次元ピクセルアートで表現する「かくかくなワタシ」の開発 |

| 難波沙耶香 | ドールハウスとCGを組み合わせたインタラクティブアート「夢みる人形の家」 |

2019年度

修士論文

| 寺内翼 | CGアニメーションへの9軸モーションセンサシステムの応用 |

| 古里春菜 | 吹き出し型ツイートによるインタラクティブアート「Balloon Tweets」の開発 |

| 細井一成 | ARコンテンツにおける影と音の錯覚に関する研究 |

卒業論文

| 千田竜也 | 匂いの強弱により変化するコンテンツの開発 |

| 池田さくら | 窓をモチーフとした入院児童のためのメディアアートの提案 |

2018年度

修士論文

| 支倉 孝光 | Bug's Twitter:インフルエンサーを探索しながら遊ぶ3DCGアプリケーションの開発 |

| 武川 貴史 | 9軸モーションセンサを用いたダンスパフォーマンスとCGのインタラクション手法 |

卒業論文

| 浅間 裕貴 | 動く合わせ鏡と動画を用いた物語の表現技法 |

| 横山 大希 | 表情からエフェクトを自動生成するアプリケーション「Emotion FX」の開発 |

| 小林 悠人 | 「お天気魚」天気予報とCGの金魚が連動する貯金箱 |

2017年度

修士論文

| 志田 隆弘 | 触り方に応じて言葉のメッセージを返す知育ぬいぐるみシステムの開発 |

| 武野 泰樹 | エアーハンドル:軽やかな操作で仮想オブジェクトを回転・移動させるインタフェースデザイン |

卒業論文

| 寺内 翼 | 「Emotion Door」扉の開け方で変化するVRコンテンツの開発 |

| 秋本 圭貴 | ろうそくの炎に息を吹きかけるインタフェースによるゲームとインタラクティブアートの実験 |

| 谷野 考太 | スマートフォン画面における立体錯視図形の表現手法の研究 |

2016年度

卒業論文

| 松浦 悠 | 生放送に対するコメントを用いた視聴者参加型ゲーム「コエノタビ」の開発 |

| 武川 貴史 | インタラクティブCGを表示するウォーターサーバーの研究 |

| 支倉 孝光 | デジタルボールで動かす玉乗りCGアニメーションに関する研究 |

| 斉藤 美那 | 表情認識技術を用いたインタラクティブアート「Mr. Over Reaction」の制作 |

2015年度

修士論文

| 橋本 優 | 圧力センサとカメラと温度センサを用いたディスプレイコースターのデザインに関する研究 |

| 鹿島 千尋 | ディスプレイコースター:飲む行為とグラフィックコンテンツのインタラクションデザインに関する研究 |

卒業論文

| 小宮山 瑛鉄 | デジタルボールを用いた電子音楽の演奏手法に関する研究 |

| 堤 雄太郎 | Twitterユーザの特徴を表すモザイクアート自動生成アプリケーションの提案 |

| 日岐 桂吾 | 椅子に座った姿勢に応じて変化する3DCGコンテンツの開発 |

| 鳥居 真之介 | Tシャツへのプロジェクションマッピングによる時間と質感の表現 |

| 武野 泰樹 | デジタルボールによる仮想空間内のカメラの制御に関する研究 |

| 永田 誠 | デジタルボールを用いたVRインターフェースに関する研究 |

2014年度

修士論文

| REBANE Kadri | Development of an Electronically Manipulated Loaded Dice and Its Applictions for Media Arts |

| 田口 裕美 | ボール遊びと連動するスマートフォンアプリケーション「InSphire」の開発 |

| 丹後 治也 | スマートボール用映像音響アプリケーションに関する研究 |

卒業論文

| 志田 隆弘 | コミュニケーション玩具「Sound Pet」の開発 |

| 長谷川 太一 | M.C.Escherの「滝」の構図をベースとした動くだまし絵の制作 |

| 鈴木 雄一朗 | ボールのバウンドに合わせた映像のインタラクションデザインに関する研究 |

2013年度

修士論文

| 袴塚 梓 | Breath Flip:息で操作する電子フリップブックの開発 |

卒業論文

| 亀田 千尋 | 柔らかい素材の形状制御による動く食材の表現 |

| 大畑 洋介 | 遊びのルールを変更した「福笑い」体験に関する考察 |

| 橋本 優 | 磁性流体のラビリンス不安定性による迷路模様に関する研究 |

| 鹿島 千尋 | 「ディスプレイコースター」おもてなしの心を伝えるインタラクティブなコースターの研究 |

2012年度

修士論文

| 藤本 彬 | スケルトンパズルの自動生成に関する研究 |

| 後藤 公摂 | 体験者の顔を持つ3DCGペット「あなたの犬」の創作 |

| 山田 久太 | 磁性流体の性質に着目した二次元ラビリンスパターン生成モデルの構築 |

卒業論文

| 小橋 雄太 | 文字の群れで構成するCGアニメーションの実験 |

| 田口 裕美 | 3DCGにおける視点と視野の移動による表現 |

| 阿河 伶太 | 複数のARマーカー上で構築する立体CGパズル |

| 丹後 治也 | 3DCGアニメーションによるロボットらしい動きの探究 |

2011年度

修士論文

| 阿部 利紀 | フレキシブルな配置を可能にするLEDデバイスの開発 |

| 佐藤 貴之 | 心のカンカク:距離に応じて変化するCGキャラクターの感情表現 |

卒業論文

| 前迫 昇吾 | 単純な操作に楽しみを見出すためのデバイスアートの提案 |

| 袴塚 梓 | 作品「意地悪なタイマー」における針の動きと音による時間感覚への影響に関する考察 |

| 小西 遼 | 電波蝶:電波強度をはばたきで表現するデバイスアート |

| 田中 相彬 | メディアにおける暴力の表現に関する研究 |

2010年度

修士論文

| 鈴木 晴恵 | デジタルコラージュアニメーションの投影による空間演出に関する研究 |

| 金子 真奈 | 電気通信大学の景観に関する研究 |

| 細見 龍一 | インタラクティブアートのためのデジタルカラーセンサによる色検出手法 |

卒業論文

| 森本 幸絋 | 立体造形における拡張現実技術の応用 |

| 大和田 俊英 | パズル自体の気持ちを表示するからくり箱の製作 |

| 柿沼 安秀 | 減光フィルタを用いた特殊撮影技法の構築ー映像「静的都市」の制作を手がかりに |

| 藤本 彬 | GPSを用いたメディアアート「読書地図」の制作 |

| 後藤 公摂 | 見えない絵:顔認識システムを利用したインタラクティブアート |

| 山田 久太 | 散歩による物語の表現方法 |

2009年度

修士論文

| 出田 修 | 跳ね星:デジタル技術を組み込んだボールエンターテイメントの創出 |

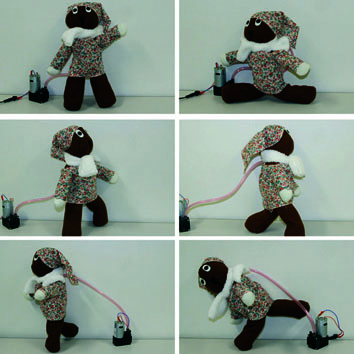

| 加須屋 恭子 | 手芸と電子工作を融合させた作品制作のためのモジュールデザイン |

卒業論文

| 小木曽 惇 | ボールの動きに連動したサウンド生成法に関する研究 |

| 秋原 伊緋 | 電磁力による動作を組み込んだ可搬性デバイスアートの研究 |

| 阿部 利紀 | 色料の滲みを表現するLED照明デザインに関する研究 |

| 佐藤 貴之 | CGキャラクターの目による個性の表現 |

2008年度

修士論文

| 猪又 渓吾 | 磁性流体を表現するCGアルゴリズムの構築と芸術への応用 |

卒業論文

| 佐竹 哲明 | ボール型デバイスのためのサウンド生成法 |

| 鈴木 晴恵 | デジタルコラージュアニメーションの投影による日本家屋の空間演出に関する研究 |

| 吉澤 直樹 | CGアニメーションへの錯視効果の応用に関する研究 |

| 河合 聡志 | 生物的な質感を表現するCGアニメーションの制作 |

| 芝崎 郁 | 移動可能な起き上がり小法師の開発 |

| 金子 真奈 | ミュージアムにおけるインタラクティブ作品の展示および鑑賞に関する研究 |

2007年度

修士論文

| 中村 潤 | 球技への電子技術の組み込みとインタラクションデザインに関する研究 |

卒業論文

| 出田 修 | 赤外およびフルカラーLEDと加速度センサを内蔵したゴムボール「跳ね星」の開発 |

| 蔀 宏治 | ボールの動きと音楽とが同期するサウンド生成技法 |

| 加須屋 恭子 | 人体をモチーフとしたコラージュの自動生成 |

| 牛田 智子 | インタラクティブアート『偏屈灯』の制作と考察 |

| 高橋 怜子 | CGのための磁性流体モデルの構築に向けた基礎検討 |

| 金 廷炫 | 「響くぬり絵」 ユーザー誘導型の塗り絵コンテンツの試作 |

2006年度

修士論文

| 田辺 誠 | インターネットにおけるスキンシップデバイスの応用に関する研究 |

卒業論文

| 富家 将己 | 共存在感をつくり出すWebコミュニケーションツールの提案 |

| 猪又 渓吾 | フィギュアの可能性に関する研究 〜デジタル技術の応用を中心に〜 |

| 井形 進宏 | マンガの特徴解析に関する研究 |

| 間宮 暖子 | <星箱> Webページを星座に模したプラネタリウム |

2005年度

修士論文

| 東 傑 | バーチャルキャラクターの視線情報を利用したオンラインコミュニケーションに関する研究 |

| 佐手 一裕 | バーチャルキャラクターの眼球表現 ー心理・生理的応答に基づくインタラクションモデルの構築ー |

卒業論文

| 粟野 唯史 | コンピュータグラフィックスの色彩に関する研究 |

| 齊藤 彰宏 | 生体情報を用いたデバイスアート |

| 山田 理恵子 | インタラクティブ性はアートに何をもたらすか? 〜作品「波と海胆」のインタラクションデザインを手がかりに〜 |

| 今井 浩義 | イラストレーターの描画作業支援を目的とした画像検索システムの提案 |

| 中村 潤 | Dwarf tree 〜画像投稿によってグラフィックを生成するブログサイト〜 |

| 山﨑 優 | ユーザーにとっての理想的な携帯電話のカタチに関する研究 |

2004年度

修士論文

| 岡島 健憲 | 携帯電話の動画撮影機能を利用したインタラクティブコンテンツの制作 |

| 松井 久典 | 眼球に表情を持たせるインタラクションモデルに関する研究 |

卒業論文

| 庄司 みお | 水キャラクターを主人公としたCGアニメーションの制作 |

| 金谷 正彦 | ファッションへのデジタルメディアの導入と展開 |

2003年度

卒業論文

| 東 傑 | 表情とインタラクション 〜ネットワークゲームにおける基礎的研究〜 |

| 吉川 大亮 | 3DCGアニメーションにおける「のこし」の表現に関する研究 |

| 宮口 智弘 | CGキャラクターの滑らかな動きを生成する手法としてのモーフィングの応用 |

| 佐手 一裕 | コンピュータグラフィックスにおける非写実的表現に関する研究 |

2002年度

卒業論文

| 福田 陽子 | コミュニケーションツールとしての3次元コンピュータグラフィックス |

| 松井 久典 | オンラインネットワークゲームにおけるコミュニケーションに関する研究 |

| 岡島 健憲 | 3DCGを用いたWebサイトにおける情報伝達特性の研究 |

| 佐藤 えりな | 磁性流体を用いたインタラクティブ・アート「もみの木卵」の制作 |

| 夫馬 直美 | ハイパーリンクを利用したデジタル写真の表現効果に関する研究 |